© Texte et photos D. LYSSE 12-2024

Le musée du Louvre consacre jusqu’au 3 février 2025 une exposition fascinante à la folie dans tous ses états. (https://www.louvre.fr/expositions-et-evenements/expositions/figures-du-fou)

Le musée du Louvre consacre jusqu’au 3 février 2025 une exposition fascinante à la folie dans tous ses états. (https://www.louvre.fr/expositions-et-evenements/expositions/figures-du-fou)

Particulièrement développée à travers l’époque gothique et la Renaissance, on voit la figure du fou y balancer spectaculairement entre deux extrêmes. D’une part, la folie est l’image de la liberté, de l’invention débridée, de l’évasion hors du carcan des contraintes sociales, et même de la clairvoyance ; de l’autre elle renvoie au vice, à la débauche, à la violence, à la vie sottement dissolue et à l’enfermement absurde dans la prison des instincts dévoyés ou non maîtrisés, de la maladie mentale. Ce spectre très large, entre glorification joyeuse et condamnation plus ou moins teintée de pitié et d’horreur, donne une exposition variée, pleine de surprises et de visions insolites.

Le parcours commence du côté de la liberté, au XIIIe siècle, avec le gothique. Plus précisément, il s’agit de la liberté des artistes et tâcherons de l’enluminure. Soumis à des contraintes très strictes pour la calligraphie et l’illustration des vignettes principales, ils échappent souvent à la surveillance de leurs commanditaires dans les marges des feuillets où ils peuvent laisser libre cours à leur virtuosité et leur fantaisie. Ils accouchent alors de monstres divers, vestiges échoués des mythologies antiques ou emboîtements arbitraires de fragments animaux, végétaux et inertes parmi lesquels la figure du fou vient parfois rappeler qu’il s’agit là de divagations décoratives, de purs vagabondages de l’esprit. Les curateurs ont sélectionné ici les plus délirants de ces feuillets, pour le plus grand plaisir des visiteurs peu habitués à les voir ainsi rassemblés.

Le parcours commence du côté de la liberté, au XIIIe siècle, avec le gothique. Plus précisément, il s’agit de la liberté des artistes et tâcherons de l’enluminure. Soumis à des contraintes très strictes pour la calligraphie et l’illustration des vignettes principales, ils échappent souvent à la surveillance de leurs commanditaires dans les marges des feuillets où ils peuvent laisser libre cours à leur virtuosité et leur fantaisie. Ils accouchent alors de monstres divers, vestiges échoués des mythologies antiques ou emboîtements arbitraires de fragments animaux, végétaux et inertes parmi lesquels la figure du fou vient parfois rappeler qu’il s’agit là de divagations décoratives, de purs vagabondages de l’esprit. Les curateurs ont sélectionné ici les plus délirants de ces feuillets, pour le plus grand plaisir des visiteurs peu habitués à les voir ainsi rassemblés.

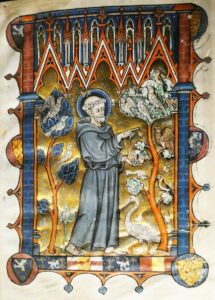

La folie mystique est ensuite évoquée brièvement, entre les illustrations du psaume 52, où l’insensé est celui qui ne croit pas en Dieu, et les évocations inverses des fous de Dieu, représentés par saint François prêchant pour un public d’oiseaux ou s’adressant dans ses cantiques à son frère le soleil et sa petite sœur l’eau.

La folie mystique est ensuite évoquée brièvement, entre les illustrations du psaume 52, où l’insensé est celui qui ne croit pas en Dieu, et les évocations inverses des fous de Dieu, représentés par saint François prêchant pour un public d’oiseaux ou s’adressant dans ses cantiques à son frère le soleil et sa petite sœur l’eau.

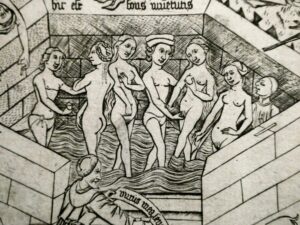

L’amour mystique mène à l’amour civil, écartelé ici aussi entre deux pôles : les nobles sacrifices de l’amour courtois (admirablement illustrés en enluminures ou en coffrets d’ivoires reprenant les histoires de Tristan et Iseult ou du chevalier au lion) et leurs parodies et antithèses burlesques où l’on voit grands et humbles, jeunes et vieux, courir sous l’emblème des folies passionnelles. Les dérives de la débauche, de la boisson, de la dissolution des destinées les plus solides dans la poursuite du sexe ou de l’argent sont montrées crûment, avec un regard qui oscille de façon déconcertante entre le rire carnavalesque et la condamnation rigoriste.

L’amour mystique mène à l’amour civil, écartelé ici aussi entre deux pôles : les nobles sacrifices de l’amour courtois (admirablement illustrés en enluminures ou en coffrets d’ivoires reprenant les histoires de Tristan et Iseult ou du chevalier au lion) et leurs parodies et antithèses burlesques où l’on voit grands et humbles, jeunes et vieux, courir sous l’emblème des folies passionnelles. Les dérives de la débauche, de la boisson, de la dissolution des destinées les plus solides dans la poursuite du sexe ou de l’argent sont montrées crûment, avec un regard qui oscille de façon déconcertante entre le rire carnavalesque et la condamnation rigoriste.

La folie littérale, clinique, est montrée à travers celle des puissants de l’époque, mieux documentée que les maladies populaires. On voit ainsi un très touchant portrait de Jeanne la folle encore en bonne santé. Mariée toute jeune à Philippe le beau, immensément amoureuse de son époux, elle avait sombré dans une dépression irrémédiable lors du décès prématuré de celui-ci. Sont aussi illustrées par des manuscrits ou des tapisseries, la folie biblique de Nabuchodonosor ramené au stade bestial pendant des années, si l’on en croit le prophète Daniel, ou la folie du roi Charles VI qui échappe de peu à la mort mais voit ses plus proches compagnons mourir brûlés lorsque prennent feu leurs déguisements de sauvages lors du « bal des ardents »…

La folie littérale, clinique, est montrée à travers celle des puissants de l’époque, mieux documentée que les maladies populaires. On voit ainsi un très touchant portrait de Jeanne la folle encore en bonne santé. Mariée toute jeune à Philippe le beau, immensément amoureuse de son époux, elle avait sombré dans une dépression irrémédiable lors du décès prématuré de celui-ci. Sont aussi illustrées par des manuscrits ou des tapisseries, la folie biblique de Nabuchodonosor ramené au stade bestial pendant des années, si l’on en croit le prophète Daniel, ou la folie du roi Charles VI qui échappe de peu à la mort mais voit ses plus proches compagnons mourir brûlés lorsque prennent feu leurs déguisements de sauvages lors du « bal des ardents »…

Loin d’en finir avec la figure du fou, la Renaissance lui amène de nouvelles valorisations, toujours paradoxales. Le fou de cour ou de sociétés de notables les incarne à lui seul. Il s’agit parfois d’un authentique malade mental livré aux moqueries et à la dérision du public, véritable repoussoir et, par contraste, élément de propagande permettant de réaffirmer la nécessité d’un ordre normatif. Mais celui qu’on appelle le fou est parfois aussi un bouffon professionnel en pleine santé mentale, qui profite du déguisement de la folie pour jouir d’une liberté de parole et d’action accordée à aucun autre. Un poste dangereux, si son titulaire s’en prend de façon trop frontale à des gens haut placés, mais qui peut amener rentes, bénéfices divers, portraits officiels et médailles commémoratives, s’il est habile et bénéficie de la faveur amusée et de la protection du pouvoir.

Loin d’en finir avec la figure du fou, la Renaissance lui amène de nouvelles valorisations, toujours paradoxales. Le fou de cour ou de sociétés de notables les incarne à lui seul. Il s’agit parfois d’un authentique malade mental livré aux moqueries et à la dérision du public, véritable repoussoir et, par contraste, élément de propagande permettant de réaffirmer la nécessité d’un ordre normatif. Mais celui qu’on appelle le fou est parfois aussi un bouffon professionnel en pleine santé mentale, qui profite du déguisement de la folie pour jouir d’une liberté de parole et d’action accordée à aucun autre. Un poste dangereux, si son titulaire s’en prend de façon trop frontale à des gens haut placés, mais qui peut amener rentes, bénéfices divers, portraits officiels et médailles commémoratives, s’il est habile et bénéficie de la faveur amusée et de la protection du pouvoir.

L’image métaphorique du fou va connaître alors une fortune extraordinaire parmi les penseurs, philosophes et moralistes, qui s’abriteront derrière sa bannière pour publier des critiques acerbes de la société comme Sébastien Brandt, avec La nef des fous, ou Erasme, avec son Eloge de la folie, divertissement privé qui débordera très vite du petit cercle de ses destinataires pour connaître une renommée internationale. Le fou devient alors celui qui énonce la sagesse sur le ton joyeusement désabusé et impertinent des apostrophes de fin de banquet. La caricature politique s’emparera de l’image pour désigner l’ennemi détesté en chef des fous, en irresponsable agent du désordre, comme dans cette gravure où l’on voit le duc d’Albe apparaître porteur des emblèmes de la folie au milieu de représentations étranges de la cruauté et de l’immoralité.

L’image métaphorique du fou va connaître alors une fortune extraordinaire parmi les penseurs, philosophes et moralistes, qui s’abriteront derrière sa bannière pour publier des critiques acerbes de la société comme Sébastien Brandt, avec La nef des fous, ou Erasme, avec son Eloge de la folie, divertissement privé qui débordera très vite du petit cercle de ses destinataires pour connaître une renommée internationale. Le fou devient alors celui qui énonce la sagesse sur le ton joyeusement désabusé et impertinent des apostrophes de fin de banquet. La caricature politique s’emparera de l’image pour désigner l’ennemi détesté en chef des fous, en irresponsable agent du désordre, comme dans cette gravure où l’on voit le duc d’Albe apparaître porteur des emblèmes de la folie au milieu de représentations étranges de la cruauté et de l’immoralité.

Cet ambiguïté fondamentale du concept de folie aura fourni le prétexte pendant quatre siècles à une éclosion d’œuvres d’art sortant des normes, souvent de format intimiste, qu’il est particulièrement fascinant de voir rassemblées en un seul lieu. Les peintures de Jérôme Bosch, entre autres, témoignent à la perfection des immenses potentialités du thème. Les siècles suivants ramèneront peu à peu ce foisonnement à des proportions plus raisonnables et n’en garderont finalement que son aspect clinique. Leurs artistes insisteront de façon presque documentaire (voir, entre autres, le très beau dessin de Victor Hugo) sur la maladie dans ce qu’elle peut avoir de tragique et de déshumanisant lorsqu’elle altère l’esprit. Mais ils laisseront de côté la joie de la transgression, qu’on est reconnaissant au Louvre d’avoir ressuscitée pour nous dans toute sa variété.