© Texte et photos D. LYSSE 10-2025

Les gravures de Goya sont à l’honneur, cette année, dans le cadre du festival Europalia, où elles sont mises un peu à toutes les sauces. À force d’en croiser dans les expositions, dispersées et utilisées dans les contextes les plus variés, le visiteur pourrait avoir envie de s’en faire une vue d’enjsemble. C’est possible à Anvers, au musée De Reede. Située au bord de l’Escaut, juste en face du Steen, l’institution est consacrée aux arts graphiques et fait partie du réseau Pass Musée. Jusqu’à fin mai 2026, elle présente au public plus de septante tirages originaux de Goya, tous d’excellente qualité, ce qui permet de donner un échantillon représentatif de chacun des grands cycles qui ont jalonné l’œuvre du maître espagnol. Dans un bâtiment à la fois fonctionnel et intime, rarement bondé, ces petits formats bénéficient d’une présentation sobre et d’un éclairage impeccable.

On y retrouve le célèbre cycle des « Caprichos », les « Caprices », des planches qui datent des années 1790, une époque où l’artiste était peintre de cour et fréquentait les plus hautes sphères du pouvoir, multipliant les commandes et portraits officiels. Un succès éclatant qui masquait de profondes contradictions : à titre privé, Goya était rationaliste dans un pays très bigot où sévissait encore l’inquisition, progressiste dans un milieu conservateur, arrivé à son poste par son seul mérite dans une société où la naissance, noble ou roturière, dictait généralement les destinées. Il rêvait d’un futur différent pour la nation et, même parvenu au faîte de la renommée, il portait un regard acéré sur la décomposition de la société, affligée des mêmes maux qui, en France, avaient mené à la révolution.

On y retrouve le célèbre cycle des « Caprichos », les « Caprices », des planches qui datent des années 1790, une époque où l’artiste était peintre de cour et fréquentait les plus hautes sphères du pouvoir, multipliant les commandes et portraits officiels. Un succès éclatant qui masquait de profondes contradictions : à titre privé, Goya était rationaliste dans un pays très bigot où sévissait encore l’inquisition, progressiste dans un milieu conservateur, arrivé à son poste par son seul mérite dans une société où la naissance, noble ou roturière, dictait généralement les destinées. Il rêvait d’un futur différent pour la nation et, même parvenu au faîte de la renommée, il portait un regard acéré sur la décomposition de la société, affligée des mêmes maux qui, en France, avaient mené à la révolution.

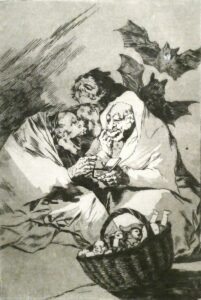

Dans des gravures aux clair-obscurs à la Rembrandt, il pointe de façon volontiers sarcastique et burlesque certains travers des mœurs de son temps : jolies filles poussées à l’une ou l’autre forme de prostitution par des mères miséreuses ou ambitieuses, mariages mal assortis, arrangés ou de pur intérêt, vieillards et vieilles cacochymes désespérément accrochés à l’illusion d’une éternelle jeunesse… Pour s’attaquer plus spécifiquement aux déviances et excès des différents corps sociaux, il effectue un prudent détour par le fantastique et l’imagerie de la fable. On croise ainsi dans ses eaux-fortes des juges et avocats félins qui plument des oiseaux justiciables, ou des ânes médecins qui se penchent au chevet de patients. Ailleurs, de monstrueux nantis chevauchent d’improbables bestiaux populaires, des prédateurs hideux soignent leur image et cherchent à se rendre séduisants, ou un clergé vorace au faciès de demeuré se repaît de tout ce qui passe à sa portée.

Dans des gravures aux clair-obscurs à la Rembrandt, il pointe de façon volontiers sarcastique et burlesque certains travers des mœurs de son temps : jolies filles poussées à l’une ou l’autre forme de prostitution par des mères miséreuses ou ambitieuses, mariages mal assortis, arrangés ou de pur intérêt, vieillards et vieilles cacochymes désespérément accrochés à l’illusion d’une éternelle jeunesse… Pour s’attaquer plus spécifiquement aux déviances et excès des différents corps sociaux, il effectue un prudent détour par le fantastique et l’imagerie de la fable. On croise ainsi dans ses eaux-fortes des juges et avocats félins qui plument des oiseaux justiciables, ou des ânes médecins qui se penchent au chevet de patients. Ailleurs, de monstrueux nantis chevauchent d’improbables bestiaux populaires, des prédateurs hideux soignent leur image et cherchent à se rendre séduisants, ou un clergé vorace au faciès de demeuré se repaît de tout ce qui passe à sa portée.

Le petit peuple n’est pas épargné par ce réquisitoire : il est montré ignare, crédule, superstitieux, parfois brutal, voyant le diable à tous les coins de rue et fantasmant de dérisoires conspirations de sorcières et de démons. Cette transposition de la critique sociale dans le registre du rêve et du grotesque n’a pas suffi à faire passer un discours trop incisif pour son époque : très vite après leur publication, les planches ont dû être retirées de la vente pour éviter à Goya des démêlés du côté de la cour ou, pire encore, du redoutable tribunal d’inquisition.

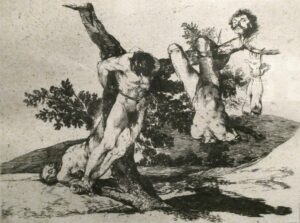

Le cycle des « Désastres de la guerre », gravé quinze à vingt ans plus tard emprunte souvent des voies plus littérales. Dans le pays ravagé par les campagnes napoléoniennes et les armées étrangères, Goya choisit de montrer le quotidien de la guerre à ras du sol, loin de toute vision glorieuse, héroïque ou épique. Le conflit y est représenté dans sa réalité crue, les victimes sont le plus souvent anonymes, livrées aux détrousseurs de cadavres, fauchées avec beaucoup d’autres sur un champ de bataille, torturées avec acharnement ou exécutées pour des broutilles : une dénonciation ou un couteau trouvé dans une poche. On ne distingue pas toujours les camps en présence, on n’y désigne pas obligatoirement des « bons » et des « mauvais » : la violence semble pénétrer la société à toutes les échelles, dégénérant à l’occasion en guerres communautaires ou villageoises, en vendettas et règlements de comptes privés.

Le cycle des « Désastres de la guerre », gravé quinze à vingt ans plus tard emprunte souvent des voies plus littérales. Dans le pays ravagé par les campagnes napoléoniennes et les armées étrangères, Goya choisit de montrer le quotidien de la guerre à ras du sol, loin de toute vision glorieuse, héroïque ou épique. Le conflit y est représenté dans sa réalité crue, les victimes sont le plus souvent anonymes, livrées aux détrousseurs de cadavres, fauchées avec beaucoup d’autres sur un champ de bataille, torturées avec acharnement ou exécutées pour des broutilles : une dénonciation ou un couteau trouvé dans une poche. On ne distingue pas toujours les camps en présence, on n’y désigne pas obligatoirement des « bons » et des « mauvais » : la violence semble pénétrer la société à toutes les échelles, dégénérant à l’occasion en guerres communautaires ou villageoises, en vendettas et règlements de comptes privés.

Le détour par l’imagerie grotesque est plus rare ici que dans les Caprices, peut-être parce que le peintre a moins ciblé les puissants du moment que l’absurdité et la confusion de la souffrance générale. On voit dans les images quelques loups plénipotentiaires rédiger et signer des traités dont on se doute qu’ils ne comptent pas les respecter, ou un religieux marcher en équilibriste sur une corde usée, obligé de ménager tous les camps faute de savoir où ira la victoire. Ailleurs, des manants agenouillés dans l’espoir d’un miraculeux sauvetage adressent des prières à un squelette costumé, promené sur un âne dans un cercueil de verre…

Le détour par l’imagerie grotesque est plus rare ici que dans les Caprices, peut-être parce que le peintre a moins ciblé les puissants du moment que l’absurdité et la confusion de la souffrance générale. On voit dans les images quelques loups plénipotentiaires rédiger et signer des traités dont on se doute qu’ils ne comptent pas les respecter, ou un religieux marcher en équilibriste sur une corde usée, obligé de ménager tous les camps faute de savoir où ira la victoire. Ailleurs, des manants agenouillés dans l’espoir d’un miraculeux sauvetage adressent des prières à un squelette costumé, promené sur un âne dans un cercueil de verre…

Une planche montre l’enterrement d’une jeune femme jetée sommairement dans sa tombe par un évêque accompagné d’assistants et d’une foule disparate. Les quelques mots gravés en commentaire expliquent : « Elle est morte, la vérité ». Tuée sans doute par tous ceux qui sont occupés à l’ensevelir : par la superstition érigée en instrument de manipulation des masses, par les propagandes des diverses armées et factions, par les bobards naissant et se propageant au sein des foules… C’est loin d’être l’estampe la plus impressionnante de la série mais, comme beaucoup d’autres dans l’exposition, l’image résonne étrangement à l’heure des usines à trolls, des post-vérités, des rumeurs virales sur internet et autres deep fakes. Ce mélange de lucidité sans concession, d’imaginaire sarcastique et d’invention formelle percutante, ainsi que les allers-retours qu’il permet avec le monde contemporain fait évidemment tout l’intérêt d’une visite, toute sa fascination.

Une planche montre l’enterrement d’une jeune femme jetée sommairement dans sa tombe par un évêque accompagné d’assistants et d’une foule disparate. Les quelques mots gravés en commentaire expliquent : « Elle est morte, la vérité ». Tuée sans doute par tous ceux qui sont occupés à l’ensevelir : par la superstition érigée en instrument de manipulation des masses, par les propagandes des diverses armées et factions, par les bobards naissant et se propageant au sein des foules… C’est loin d’être l’estampe la plus impressionnante de la série mais, comme beaucoup d’autres dans l’exposition, l’image résonne étrangement à l’heure des usines à trolls, des post-vérités, des rumeurs virales sur internet et autres deep fakes. Ce mélange de lucidité sans concession, d’imaginaire sarcastique et d’invention formelle percutante, ainsi que les allers-retours qu’il permet avec le monde contemporain fait évidemment tout l’intérêt d’une visite, toute sa fascination.

Le cycle des « Désastres », trop explicite, n’a pas été montré au public du vivant du peintre. Précédemment, l’artiste avait tenté sa chance dans le commerce avec une série d’estampes moins polémiques, plus lumineuses et potentiellement plus vendables, consacrées à la tauromachie, mais la démarche n’avait malheureusement pas connu le succès escompté, ce qui avait peut-être contribué à le détourner des risques d’une nouvelle publication. À la fin de la guerre et à la restauration de la monarchie des Bourbons, Goya se trouve écarté de la nouvelle cour et en butte à l’inquisition. Ses espoirs de voir s’installer un gouvernement réformiste qui moraliserait la vie publique, éduquerait les masses et diffuserait l’approche rationnelle du monde se trouvent désavoués de toutes parts. Sourd depuis longtemps suite à une maladie, il est aussi prématurément veuf et, à distance de la vie publique, il se consacre désormais à des travaux extrêmement personnels. C’est alors que verront le jour les célèbres « peintures noires », aujourd’hui au Prado, ainsi qu’un ultime cycle de gravures : les « Disparates ».

Le cycle des « Désastres », trop explicite, n’a pas été montré au public du vivant du peintre. Précédemment, l’artiste avait tenté sa chance dans le commerce avec une série d’estampes moins polémiques, plus lumineuses et potentiellement plus vendables, consacrées à la tauromachie, mais la démarche n’avait malheureusement pas connu le succès escompté, ce qui avait peut-être contribué à le détourner des risques d’une nouvelle publication. À la fin de la guerre et à la restauration de la monarchie des Bourbons, Goya se trouve écarté de la nouvelle cour et en butte à l’inquisition. Ses espoirs de voir s’installer un gouvernement réformiste qui moraliserait la vie publique, éduquerait les masses et diffuserait l’approche rationnelle du monde se trouvent désavoués de toutes parts. Sourd depuis longtemps suite à une maladie, il est aussi prématurément veuf et, à distance de la vie publique, il se consacre désormais à des travaux extrêmement personnels. C’est alors que verront le jour les célèbres « peintures noires », aujourd’hui au Prado, ainsi qu’un ultime cycle de gravures : les « Disparates ».

Dans cette dernière série, avec une liberté technique difficilement surpassable, il montre surtout des rassemblements, des foules hagardes en proie à des passions extrêmes au cours d’événements énigmatiques qu’aucun titre gravé ne vient cette fois expliciter : bagarres d’ivrognes, émeutes, fiestas endiablées, crises d’hilarité ou de curiosité futile peuplées de faces bêtement réjouies s’y succèdent, révélées par des rais de lumière traversant des fonds sombres à l’aquatinte. Des petits groupes de gens y sont aussi montrés suspendus dans le vide, emballés dans des couvertures et nantis de maigres bagages, réfugiés sur une énorme branche, sans projet apparent ni autre endroit où ils pourraient se rendre. Même les taureaux, toujours très individualisés sur les planches de corridas, se retrouvent ici dans une multitude, tombant du ciel en pluie, entraînés par un mouvement de masse dont on ne peut deviner où il mène.

Dans cette dernière série, avec une liberté technique difficilement surpassable, il montre surtout des rassemblements, des foules hagardes en proie à des passions extrêmes au cours d’événements énigmatiques qu’aucun titre gravé ne vient cette fois expliciter : bagarres d’ivrognes, émeutes, fiestas endiablées, crises d’hilarité ou de curiosité futile peuplées de faces bêtement réjouies s’y succèdent, révélées par des rais de lumière traversant des fonds sombres à l’aquatinte. Des petits groupes de gens y sont aussi montrés suspendus dans le vide, emballés dans des couvertures et nantis de maigres bagages, réfugiés sur une énorme branche, sans projet apparent ni autre endroit où ils pourraient se rendre. Même les taureaux, toujours très individualisés sur les planches de corridas, se retrouvent ici dans une multitude, tombant du ciel en pluie, entraînés par un mouvement de masse dont on ne peut deviner où il mène.

Le recours au fantasme et à l’univers de la fable a désormais perdu sa fonction utilitaire d’écran ou d’alibi destiné à rendre possible une éventuelle diffusion des œuvres : ces planches n’ont pas été conçues en vue d’un public particulier et, de fait, ne seront montrées que plusieurs décennies après la mort du peintre. L’imaginaire débridé devient ici un instrument pour explorer le versant le plus irrationnel des rapports sociaux. Il établit une distance radicale avec les péripéties de l’actualité, il tâte en profondeur le pouls des foules, il sonde leurs pensées vagues, immatures, parfois traduites en actes de façon brutale sous la houlette de guides et de géants de pacotille, figures de carnaval dont nul ne pourrait dire si elles suivent le mouvement ou si elles le dirigent. La forme onirique permet au passage d’alléger l’amertume du regard porté sur la société, de l’entourer d’une atmosphère de jeu, de poésie qui sonne comme l’affirmation dernière de la liberté de l’individu face à la fatalité.

L’œuvre gravée de Goya se singularise, évidemment, par ce mélange paradoxal du trivial le plus cru et d’une impalpable poésie onirique. C’est ce qui la rend incomparable, unique. Mais, aux visiteurs qui ont le temps, on peut recommander une petite excursion supplémentaire, un bonus qui élargira le propos. À un quart d’heure à pied du musée De Reede, il pourrait alors aller contempler le tableau de Brueghel surnommé « Dulle Griet », normalement exposé au musée Mayer van den Bergh mais, suite à la rénovation des lieux, actuellement accroché cent mètres plus loin, à la Maagdenhuis.

L’œuvre gravée de Goya se singularise, évidemment, par ce mélange paradoxal du trivial le plus cru et d’une impalpable poésie onirique. C’est ce qui la rend incomparable, unique. Mais, aux visiteurs qui ont le temps, on peut recommander une petite excursion supplémentaire, un bonus qui élargira le propos. À un quart d’heure à pied du musée De Reede, il pourrait alors aller contempler le tableau de Brueghel surnommé « Dulle Griet », normalement exposé au musée Mayer van den Bergh mais, suite à la rénovation des lieux, actuellement accroché cent mètres plus loin, à la Maagdenhuis.

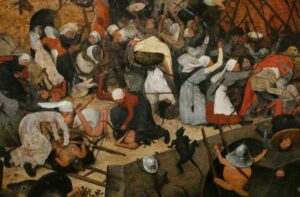

Pour évoquer les désordres de son temps, guerres de religion, occupation étrangère et autres calamités, Brueghel y a représenté une femme maigre et cuirassée traversant d’un air égaré un paysage dévasté, infernal. Elle traîne dans son errance un butin hétéroclite composé de bijouterie, d’objets de luxe, de vieux pots et d’une poêle à frire. Ici aussi, on voit en arrière-plan des foules civiles et militaires totalement grotesques, grimaçantes, monstrueuses, qui se livrent au pillage, s’affrontent et s’engagent dans des actions confuses, absurdes et cruelles, pour des résultats dérisoires, comme si la violence était devenue totalement irrationnelle, n’obéissant plus qu’à une logique propre. Malgré les évidentes différences de style et d’époque, la proximité des démarches des deux artistes ne pourra manquer de surprendre, laissant soupçonner qu’un mécanisme plus général de réaction face aux soubresauts de l’Histoire pourrait se trouver à l’œuvre. Bref, des visites à recommander, qui mériteraient de bénéficier d’une plus grande attention médiatique.

Pour évoquer les désordres de son temps, guerres de religion, occupation étrangère et autres calamités, Brueghel y a représenté une femme maigre et cuirassée traversant d’un air égaré un paysage dévasté, infernal. Elle traîne dans son errance un butin hétéroclite composé de bijouterie, d’objets de luxe, de vieux pots et d’une poêle à frire. Ici aussi, on voit en arrière-plan des foules civiles et militaires totalement grotesques, grimaçantes, monstrueuses, qui se livrent au pillage, s’affrontent et s’engagent dans des actions confuses, absurdes et cruelles, pour des résultats dérisoires, comme si la violence était devenue totalement irrationnelle, n’obéissant plus qu’à une logique propre. Malgré les évidentes différences de style et d’époque, la proximité des démarches des deux artistes ne pourra manquer de surprendre, laissant soupçonner qu’un mécanisme plus général de réaction face aux soubresauts de l’Histoire pourrait se trouver à l’œuvre. Bref, des visites à recommander, qui mériteraient de bénéficier d’une plus grande attention médiatique.

Plus d’infos :