© Texte et photos Marc VINCENT 11-2025

Vue du châtelet d’entrée. Les douves resteront sèches. En 2026 les travaux de toitures des toitures des deux tours du châtelet d’entrée seront entamés. Remarquons, à droite, une grue à cage d’écureuil fonctionnelle.

Nous partons vers Guédelon, en France, dans le département de l’Yonne, ancienne région de la Puisaye.

Le propriétaire du château de Saint Fargeau, situé à 13 kilomètres de Guédelon, en terminait la restauration. Mais ce château, médiéval à l’origine, a été à plusieurs reprises modernisé. Le projet de construction, et non pas une restauration, d’un château médiéval prend forme en 1995. Le propriétaire du château de Saint Fargeau, Monsieur Michel Guyot, est entouré de plusieurs personnes actives dans la restauration de châteaux. Mais est-il possible de construire ex nihilo un château médiéval à l’aube du 21ème siècle avec les connaissances, moyens et outillages du 13ème siècle ?

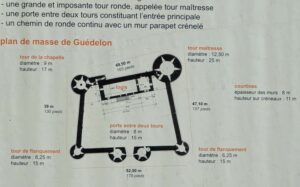

Après plusieurs études, architectes, archéologues, historiens et castellologues établissent les principes pour la construction ainsi que les demandes des autorisations nécessaires. L’époque plausible de la construction est choisie : cela sera le 13ème siècle. Les principes d’architecture choisis sont ceux du roi Phillipe-Auguste (1165-1223) pour la cohérence historique. Une histoire fictive a été inventée pour se fondre dans la réalité historique.

Nous sommes donc en pleine archéologie expérimentale. Cette manière de faire guidera les spécialistes pour établir les schémas de construction. Il faut aussi des réponses pour les corps de métier et leurs outillages, pas de disqueuses, perceuses ou compresseur ! Sans oublier les méthodes de dessins à l’échelle 1/1, pas d’assistance par ordinateur ! Tout cela alimente les réflexions pour la réalisation pratique de la construction du château suivant les méthodes du 13ème siècle. Au début de 1997 l’architecte en chef des Monuments historiques dessine les plans du château. En effet, il faut introduire une demande de permis de bâtir en bonne et due forme, là nous sommes bien au 20ème siècle. Le permis convoité est attribué et le chantier commence le 20 juin 1997 et la première pierre est placée le lendemain. L’espoir, réalisé, est que les premiers visiteurs puissent venir en mai 1998.

Le site choisi est une ancienne carrière dont l’exploitation a été arrêtée voici plus de 50 ans et attenante aux propriétés du château de Saint Fargeau. La majorité des pierres, du grès ferrugineux, employées pour la construction du château ont été extraites de cet endroit. D’autres pierres, du calcaire blanc, proviennent d’une autre carrière située à 35 kilomètres. Les bois pour les charpentes et menuiseries proviennent de la forêt environnante. La chaux servant à la confection du mortier est en petite partie produite sur place suivant les principes de l’époque. Le restant de la chaux provient d’un artisan régional. Les tuiles employées pour le logis du seigneur et la chapelle ont toutes été façonnées et cuites sur place, près de 28.000 ! Les calculs, les études et les dessins à l’échelle 1/1 ont tous été réalisés localement par les artisans, sous la supervision de spécialistes en suivant les principes et styles du 13ème siècle.

La plupart des outils pour les œuvriers, terme de l’époque, ont été fabriqués localement. Il est à noter que certains types d’outils à mains sont toujours employés actuellement. Les forgerons, outre la fabrication des parties métalliques des outils, ont aussi la charge de leur entretien. Mais il ne faut pas oublier les charretiers et manœuvres, indispensables dans le chantier.

Citons aussi que les pigments sont fabriqués localement par les peintres à partir de substances naturelles régionales.

Durant la visite du chantier, il est loisible aux visiteurs de poser des questions aux différents œuvriers. Plusieurs corps de métiers sont à la tâche : carriers, tailleurs de pierres, gâcheurs, maçons, bûcherons, charpentiers, menuisiers, forgerons, tuiliers et peintres.

Métier par métier, des panneaux expliquent les façons de travailler. Des tableaux présentent également les outils, les instruments de mesurage, de contrôle de verticalité et d’horizontalité. En complément du château, un moulin à eau a également été étudié et construit ainsi qu’un four banal. De la sorte, par les recherches et la pratique, la compréhension de manières de faire et des possibilités d’outillage devient claire et précise. Des visites guidées sont également organisées. De nombreuses informations sont livrées aux visiteurs, comme par exemple, comment les tavaillons (tuile en bois) sont fabriqués. Parmi les façons de travailler, le débitage des grumes (troncs d’arbre) est réalisé dans les jours ou semaines suivant l’abattage de l’arbre, donc pas de temps de séchage pour les futures poutres. L’attention des visiteurs a été aussi attirée par les explications concernant la grue à cage d’écureuil. Il faut aussi préciser que la sécurité du personnel est contemporaine : souliers de sécurité, lunettes de protection, casque caché sous un faux bonnet, harnais et assemblage des échafaudages avec des boulons et écrous notamment. Il faut malgré tout assurer la sécurité des personnels sans oublier que le public visite un chantier en action.

Vue de la cour intérieure, au centre l’aula et le logement du seigneur. A gauche, la tour de la chapelle et à droite la tour maitresse.

Outre la construction, un jardin avec arbres fruitiers, légumes et plantes pour les peintures et teintures a aussi été installé en suivant les préceptes du 13ème siècle.

Au tout début du chantier, ce sont des bénévoles qui travaillé. Ensuite, rapidement, des personnes ont été engagées avec un CDI. Actuellement, les travailleurs sont entre 40 et 45 avec un renfort de 25 saisonniers. Ils ont majoritairement une formation de base dans les métiers utiles pour la construction.

Sur place ils acquièrent un perfectionnement dans leur métier respectif. De la sorte, quelques charpentiers ayant œuvré à Guédelon ont travaillé et transmis leur savoir-faire lors de la reconstruction de la charpente de Notre-Dame à Paris. D’autres œuvriers, après Guédelon, ont contribué à la restauration d’anciens bâtiments, majoritairement en charpentes et tailleurs de pierre. Au 13ème siècle le personnel était beaucoup plus nombreux sur un tel chantier, jusqu’à plusieurs centaines. Il faut en effet que le chantier avance.

A Guédelon, en complément des œuvriers, il faut aussi compter les personnes qui s’occupent notamment de la boutique et du point de vente de nourriture.

Au niveau financement, des investisseurs ont fait confiance au projet, ensuite à partir de 2001, le chantier a la possibilité de s’autofinancer par les recettes des visiteurs, de la boutique et la taverne.

Le chantier donne des réponses pratiques, tant pour les professionnels que pour les visiteurs concernant les principes de construction et leurs applications à l’époque médiévale.

Un certain parallélisme peut être fait avec Aubechies en Belgique, traitant là la période du néolithique à la période romaine.

Le chantier est fermé depuis le 3 novembre, la réouverture en 2026 est prévue le 2 avril jusqu’au 1er novembre.

Plus d’infos :

– https://www.guedelon.fr

– Photo 11 : Les tuiliers ont pratiqué leur dernière fournée de la saison : 6 jarres et 1200 tuiles. La mise en route du four a eu lieu le 25 octobre et le défournement le 30. Les tuiles serviront à la couverture du passage de la grande porte, entre les deux tours. Document Guédelon.

– Photo 12 : Vue gauche du château, en second plan la tour de la chapelle, recouverte de tuiles, terminée en 2019 et en premier plan la tour dite « du pigeonnier », recouverte de 9.000 tavaillons en chêne, terminée en septembre 2023.

Sources :

– Maryline MARTIN, Florian RENUCCI, La Construction d’un Château : Guédelon, Rennes 2023.

– Feuilles mensuelles d’informations.

– Interviews et conversations avec les œuvriers sur place.